【保存版】BtoB ECとは?概要・市場規模・メリット・導入事例を詳しく解説

「BtoB ECってなに?」

「BtoB ECのメリットや導入手順を知りたい」

このようにお考えではありませんか。

インターネット取引であるECを導入すると受注業務を効率化できますが、従来の電話やFAXによる受注は手間がかかってしまいます。

そこで本記事は、下記の内容を紹介します。

- BtoB ECの概要や特徴・注目される理由・市場規模

- BtoB ECを導入するメリット4つとデメリット2つ

- BtoB ECの導入検討時によくある課題3つ

BtoB ECを導入することで、在庫確認や納期返答などの業務にかかる人的コストを大幅に削減できます。

この記事を読めば、「BtoB ECを導入する際に、頭に入れておくこと」がわかるので、受注業務の効率化をお考えの方は、ぜひ最後までご一読ください。

なお、手軽にBtoB ECを導入する場合は、Web受発注システム「CO-NECT」がおすすめです。業務時間とミスの削減につながるCO-NECTの詳細は、下記のボタンをクリックしてお気軽にお問い合わせしてください!

\電話やFAXによる受注をデジタル化できる!/

受発注システム「CO-NECT」の詳細はこちら

▲初期費用0円ですぐにスタート可能

目次

BtoB ECとは?注目される理由や市場規模を解説

BtoB ECがそもそもどういったものを指すのか、以下の観点から紹介します。

- BtoB ECの概要・特徴

- BtoB ECに注目が集まる理由

- BtoB ECの市場規模

- BtoB ECの主な取引形態

BtoB ECの市場規模は拡大しており、モノを取り扱う業種に多く導入されている傾向にあります。順番にみていきましょう。

BtoB ECの概要・特徴

BtoB(Business to Business)とは企業間の取引を指し、EC(Electronic Commerce)は電子商取引を意味します。つまり、BtoB ECとは「企業間における電子商取引」となり、言い換えると「インターネットを活用した企業向けの取引」です。

BtoB ECには、以下の特徴があります。

- 電話やFAXと比較して、迅速に受発注がおこなえる

- Web検索やWeb広告からの流入が見込める

- 顧客ごとに異なる商品や価格を表示できる

一般的にECといえば、Amazonや楽天などの、企業から消費者に向けたインターネット通販が有名です。しかし、BtoB ECも徐々に注目が集まり、今では大きな市場に成長しています。

BtoB ECに注目が集まる理由

BtoB ECに注目が集まり、普及している背景には以下の理由があります。

- 購買行動の変化

- 働き方改革の推進

- DXの推進

特に働き方改革の推進では、労働時間の削減のみを行う企業も少なくありません。しかし、求められる業務量は変わらないままなので、業務効率化を進める必要があります。

上記の背景により電話やFAXでの受発注が改善の対象となり、BtoBにおいてもECが広まる要因となっています。

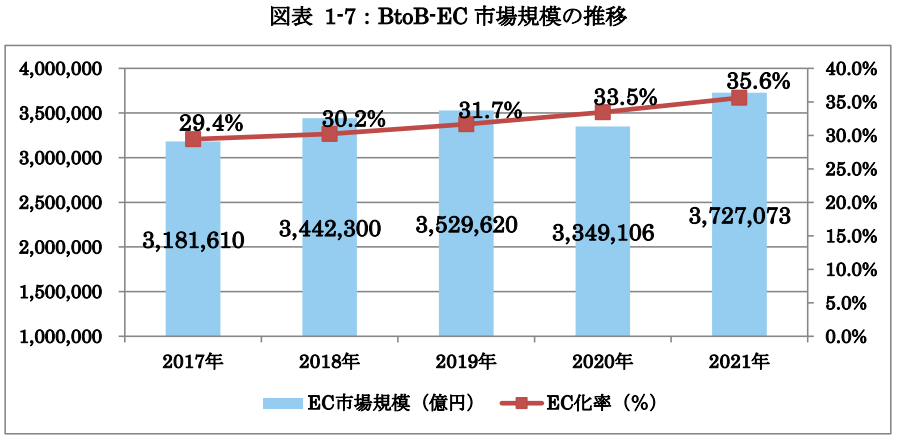

BtoB ECの市場規模

経済産業省の調査によると、BtoB ECの市場規模は年々拡大しています。

2016年から市場規模は拡大し、2019年には最大の約352兆9,620億円となりました。2020年は334兆9,106億円と若干の減少がみられますが、新型コロナウイルスの影響と考えられています。

その中でもEC化率は右肩上がりに推移しており、2020年には最大の33.5%を達成しました。

このように、BtoB ECの普及に衰えはみられず、今後も市場規模は拡大していくと考えられます。

BtoB ECの主な取引形態

BtoB ECの主な取引形態には、「EDI」と「BtoB ECサイト」があります。

それぞれの特徴を表にまとめたので、みてみましょう。

| 「EDI」 | 「BtoB ECサイト」 |

|---|---|

| ・電子データ交換を指す ・大企業間で利用される取引形態で、取り決めておいたフォーマットに沿って、請求書や注文書などのやり取りを実施する |

・法人向けの商品やパッケージをWebサイト上で販売するサイトを指す ・閉鎖的だった企業間の取引を加速させる画期的なサイトの要素を持つ ・マーケティング機能を有する側面もある |

新規取引先の獲得や、売上アップを目的とする場合、EDIよりもBtoB ECサイトがおすすめです。なぜなら、EDIは取引量が固定化されている取引に向いていて、BtoB ECサイトは自由に商品や取引量などをカスタマイズできるからです。

たとえば、新規取引先の獲得では取引先の業界や職種、企業規模などに応じて取引量や取り扱いたい商品は都度変わります。売上アップを狙う場合でも、マーケティング機能を有しているBtoB ECサイトの方がEDIよりも最適です。

つまり、「新規顧客を獲得したい」「BtoB商品を用いて、自社の売上を上げていきたい」という場面では、BtoB ECサイトがおすすめといえます。

続いて、BtoB ECとBtoC ECの違いに触れていきます。もし早めにBtoB ECを導入するメリットを知りたい方は、「BtoB ECを導入するメリット4つ」をご覧ください。

BtoB ECとBtoC ECの違いとは?

BtoB ECとBtoC ECには大きく分けて、以下の2つの違いがあります。

- 顧客の違い

- 機能の違い

特に、機能面での違いは多数あるため、確認しておきましょう。

顧客の違い

BtoB ECとBtoC ECは、顧客となる対象が異なります。

| BtoB EC | BtoC EC |

|---|---|

| 企業と企業 | 企業と消費者 |

BtoB ECは企業間の取引なので、顧客対象も企業となるのが特徴です。

■対象となる顧客の一例

- 製品のメーカーと部品メーカー

- メーカーと卸売業

- 卸売業と小売店

一方、BtoC ECの顧客対象は消費者で、有名なECとしてAmazonや楽天が挙げられます。

なお、メーカーが消費者向けに運営するECサイトもBtoC ECです。

機能の違い

BtoB ECとBtoC ECの大きな違いは、機能にあります。

商品を販売する点では同様の役割ですが、BtoB ECの場合はBtoC ECより多くの機能が必要です。

| BtoB EC | BtoC EC |

|---|---|

| ・取引先ごとに異なる商品を表示する ・取引先ごとに異なる価格を表示する ・決済方法はクレジットカードや代金引換のほか、銀行振込や掛け売りが可能 ・IDは取引先や社員情報と関連付ける ・複数の商品を一覧画面からカートへ投入する |

・基本的に全会員に同一の商品を表示する ・基本的に全会員に同一の価格を表示する ・決済方法はクレジットカードや代金引換が主流 ・IDは個人で使用する ・商品を1種類ずつカートへ投入する |

基本的にBtoBの商談では、顧客の使用状況や求める仕様にあわせて価格が変動します。そのため、すべての取引先に対して、同一の価格が表示されては不都合です。

また、商品の表示も同様です。特定の取引先のみに販売している商品がある場合は、すべての取引先に表示させるわけにはいきません。

さらに、取り扱いに免許が必要な場合もあります。こういった状況を考えると、BtoB ECには取引先によって異なる商品を表示する設定が必要です。

BtoB ECを導入するメリット4つ

BtoB ECを導入するメリットは、以下の4つです。

- 業務の負担が軽減され、生産性向上につながる

- コストの削減により、利益向上につながる

- 販促が強化され、既存顧客からの売上向上につながる

- Web広告や検索から、新規顧客の獲得が見込める

BtoB ECを導入して大きく変化するのは、業務効率です。電話やFAXで受発注をおこなう場合は、在庫確認や納期回答、帳票の作成などさまざまな業務を人の手でこなさなければなりません。

それぞれの業務にヒューマンエラーの可能性もつきまとうため、ダブルチェックなどの確認も必要です。しかし、BtoB ECを導入することで、ほとんどの業務はECサイト上で完結します。

商品や在庫の情報、納期もECサイト上に表示されるため、顧客は問い合わせの電話をする必要がありません。業務負担が軽減されれば工数削減につながり、空いたリソースをコア業務に使用することで、生産性向上が期待できます。

BtoB ECを導入するデメリット2つ

BtoB ECを導入するデメリットは、以下の2つです。

- 既存顧客へのサポートが必要

- 導入コストがかかる

初めてBtoB ECを導入する場合は、導入コストがかかります。BtoC ECを構築するためのパッケージは複数ありますが、BtoB EC向けのパッケージは多くありません。

自社に合うBtoB ECを開発する場合は、1からオリジナルのシステムを開発するスクラッチ開発が必要です。

ただし、1からシステムを開発するスクラッチ開発は、コストも時間もかかるので、できる限り早くBtoB ECを導入したい場合には、不向きといえます。

コストをできる限り抑えたい場合は、CO-NECTがおすすめです。SaaSであるCO-NECTは、システム開発も不要でランニングコストも抑えられます。

また、フリープランであれば無料でお試しいただけます。CO-NECTの詳細は、以下からご確認ください!

\電話やFAXによる受注をデジタル化できる!/

受発注システム「CO-NECT」の詳細はこちら

▲初期費用0円ですぐにスタート可能

BtoB ECサイトの2つの種類

BtoB ECサイトには、2つの種類があります。

BtoB ECサイトを導入する際に迷わないように、あらかじめそれぞれの特徴を押さえておきましょう。

【種類1】クローズド型

| ターゲット | すでに契約済みの「既存得意先」 |

|---|---|

| 特性 | 対象の得意先によって、商品の価格や販売可能商品を変更するのが特徴 |

| 決済 | 与信管理を伴う |

クローズド型は、すでに契約関係にある既存得意先に対し、「自社 対 複数社」用のBtoB ECサイトです。得意先によって商品価格・商品そのもののカスタマイズが可能なため、企業ごとにアクセス権限を付与して管理します。

既存の得意先のみに利用するため、インターネットなどの公の場に公開しないのも特徴の一つです。

【種類2】スモール型

| ターゲット | 「ロングテール層(※)の企業」や「見込み客」 |

|---|---|

| 特性 | Webサイトを利用するため、日本中で見込み客を開拓 |

| 決済 | 出荷単位での決済。支払い方法は「銀行振込」「代引き」「クレジットカード」など |

※売れ筋のメイン商品の売上よりも、あまり売れないニッチな商品群の売上につながる層

スモール型は、メイン以外の商品の販売数増加や新規見込み客へのアプローチに利用するBtoB ECサイトです。自社の営業対象にならない小規模企業や地方企業など、普段の活動で取り切れないようなニッチな層を顧客にしたい場合に効果を発揮します。

イメージとしては、クローズド型は「縦に掘る」、スモール型は「横に広げる」といえるでしょう。

BtoB ECを導入する手順は?6ステップで解説

BtoB ECを導入する手順は、おもに以下のステップが必要です。簡単に紹介します。

-

- 【ステップ1】目的を決める

- 【ステップ2】ECサイトの構築方法を決める

- 【ステップ3】構築や運用にかかる費用を整理する

- 【ステップ4】運用フローを考える

- 【ステップ5】社内で稟議を通す

- 【ステップ6】ECサイトを構築する

特に重要なのが、ステップ1・2の目的と構築方法を決める部分です。

目的は「運用の軸」となるので、既存顧客との取引を効率化する、新規顧客を取り込むなど、BtoB ECで達成したいことを明確化しましょう。

構築方法はおもに以下の方法があります。

| 構築方法 | 概要 |

|---|---|

| ASP | クラウド上でソフトウェアを提供しているサービス |

| パッケージ | ベンダーが開発したECのシステム |

| クラウド | クラウド上でソフトウェアを利用でき、カスタマイズできる |

| フルスクラッチ | 自社でオリジナルのシステムを開発する |

ステップ3・4の予算や導入の緊急性・運用に問題がないかを整理しつつ、目的に合ったものを選びましょう。

また、BtoB ECの運用においては、顧客担当者や決済方法などの顧客の機密情報を取り扱います。情報漏えいを防ぐためにも、セキュリティ対策も早めにおこなうことがおすすめです。

BtoB ECの導入検討時によくある課題と対策例4つ

BtoB ECの導入検討時によくある課題を3つ紹介します。

- 既存の業務に合わせたECサイトの構築が難しい

- ECサイト導入で得られる効果がイメージしにくい

- 自社の社員の理解を得るのに苦労する場合がある

- スクラッチ開発は高額な費用がかかる

これらの課題はあらかじめ対策を立てることで、効率的な運用が可能です。ひとつずつみてみましょう。

【課題1】既存の業務に合わせたECサイトの構築が難しい

既存の業務に合わせたECサイトの構築は、簡単ではありません。業務に完全に合わせたシステムを構築しようとすると、カスタマイズや開発が必要になり、高額な費用と時間がかかってしまいます。

そのため、業務の一部をECサイトにあわせて改善できないか考えるのがおすすめです。ECサイトに柔軟にフィットできれば、導入が進めやすくなります。

【課題2】ECサイト導入で得られる効果がイメージしにくい

ECサイトを導入しても、効果をイメージしにくい点が課題として挙げられます。電話やFAXの受発注をECサイトにすると、業務フローが大きく変わって全体像がわかりづらくなるからです。

全体像がわかりづらくなると、かかる費用や工数と得られる効果も見えづらくなります。そのため、ECサイトの制作会社やサービスに見積を依頼し、導入後に得られる効果を確認するのがおすすめです。

【課題3】自社の社員の理解を得るのに苦労する場合がある

すでに受発注システムを利用している場合、新しいECサイトを導入することに難色を示す社員がいる可能性があります。慣れ親しんだシステムから離れることは、一時的に社員の負担になってしまうことは否めません。

社員を無理やり丸め込むようなやり方は禁物です。下記に示すような対応をおこない、理解を得られるようにしていきましょう。

- 自社・取引先における導入のメリット

- BtoB ECサイト導入後、マニュアルや研修などのフォロー

- システムを利用する担当者との定期的なコミュニケーション

【課題4】スクラッチ開発は高額な費用がかかる

BtoB ECをスクラッチ開発する場合は、高額な費用がかかります。専門的な知識やスキルをもつ人材の確保や、開発期間が長期に及ぶからです。ECサイトの規模にもよりますが、数千万円以上が一般的といわれています。

いきなり規模の大きいBtoB ECを開発すると費用と時間がかかるため、気軽に始めたい場合は既存のWeb受発注システムの利用を検討するのがおすすめです。

たとえば、CO-NECTは0円で利用できるフリープランと、全機能をお試しできる2週間の無料トライアルがあります。無料トライアルは、有料プランを検討している場合におすすめです。

一方で、フリープランは機能制限があるものの、初期費用・月額利用料0円で利用できます。CO-NECTの詳細は、以下よりご確認ください!

\電話やFAXによる受注をデジタル化できる!/

受発注システム「CO-NECT」の詳細はこちら

▲初期費用0円ですぐにスタート可能

どう変わる?BtoB ECの導入事例を紹介

最後に、BtoB ECの導入事例を紹介します。

他社の導入事例を知り、「自社にどのように活かせるか」の参考としてご活用ください。

【導入事例1】株式会社キャトルプラン様

株式会社キャトルプラン様は、防犯カメラや防犯ゲートなどのセキュリティ機器の販売・施工をメインとしている企業です。

顧客ごとに異なる注文方法で注文が届く、電話・FAXでの注文が多くてテレワーク化できないなど、受注業務の効率化に関する悩みをもっていました。

そこでクラウド型のBtoB ECの受注システムを導入したところ、電話・FAXの注文がほぼゼロになり、顧客から届く注文方法が統一されて、ひとつき7時間程度の業務効率化につながっています。

【導入事例2】株式会社KOLLECTION様

株式会社KOLLECTION様は、韓国コスメ・アパレルの卸売販売業をおこなっている企業です。

Excel形式の注文書のフォーマットが顧客ごとに異なる、電話問い合わせが多くて対応の時間がかかるなどの課題を抱えていました。

このような課題解決のために、クラウド型のBtoB ECの受注システムを導入。あらかじめ顧客ごとに商品や価格をカスタマイズして提供したことで、確認作業の削減・フォーマットの統一が実現しています。加えて、わかりやすいシステム画面になったことで、電話対応が80%ほど軽減できました。

【導入事例3】株式会社日創プラス様

株式会社日創プラス様は、美容・健康機器の商品開発と製造をおこない、大手ECモール・自社オンラインショップ・家電量販店などで販売している企業です。

手作業でおこなう伝票の作成や確認作業に時間がかかる、紙で保管していることによる検索性の低さに悩んでいました。

悩みの解消を図り、クラウド型のBtoB ECの受注システムを導入しました。手作業でおこっていた伝票作成・確認作業は月に80%ほど削減、紙での保管が必要なくなったことで保管コストが不要になり、ペーパーレス化を実現しています。

まとめ:BtoB ECを導入して業務効率化を図ろう

BtoB ECは、インターネットを活用した企業間の取引方法です。BtoB ECを導入することで、従来の電話やFAXによる受発注がなくなり、問い合わせ対応や確認業務にかかる負担を軽減できます。

ただし、開発には費用がかかり、特に1から開発するフルスクラッチ開発は高額です。現在はクラウド型のようにフルスクラッチ開発以外でも、BtoB ECを導入できる方法があります。

BtoB ECの導入で業務を効率化できれば、売上の向上を見込めます。自社に合ったBtoB ECの導入を検討してみてください。

なお、費用を抑えて手軽にBtoB ECを導入する場合は、CO-NECTがおすすめです。CO-NECTについては、以下よりご確認ください!

\電話やFAXによる受注をデジタル化できる!/

受発注システム「CO-NECT」の詳細はこちら

▲初期費用0円ですぐにスタート可能