EDIとは?種類やメリットデメリット、Web EDIとの違いも解説

「EDIって、どのような仕組みなのだろう……」

「EDI導入のメリットデメリットが知りたい」

と思うことはありませんか?

EDIとは、電話回線や専用回線を利用して企業間の取引を自動でおこなうシステムです。EDIを導入することで、業務効率化やペーパーレス化によるコスト削減につながります。

しかし、「EDIの特徴や仕組みを詳しく知りたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、

- EDIの特徴や仕組み

- EDIの種類

- Web EDIとの違い

などを解説します。

EDI導入のメリットデメリットや成功事例も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

なおWeb受発注システムに関しては、次の記事にまとめていますので本記事とあわせて是非ご覧ください。

目次

EDIとは?導入前と導入後の違いを比較して解説!

EDI(Electronic Data Interchange・電子データ交換)は、取引先企業と「専用回線」で接続し、取引を自動化する仕組みです。電話、メール、FAXなどで受発注するのではなく、電子データでやりとりします。

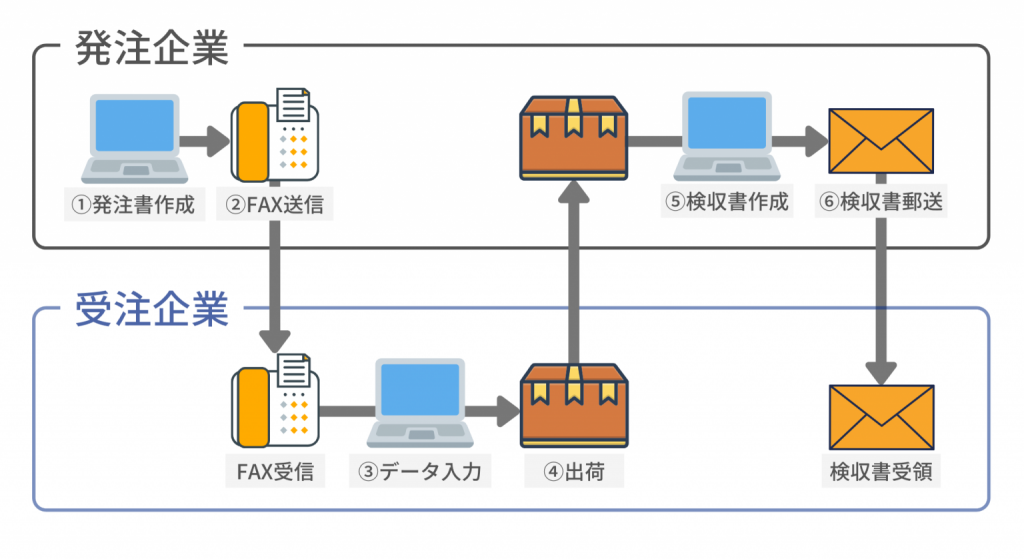

「EDI導入前・導入後の違い」を図で比較してみましょう。下図は、EDI導入前の受発注業務のイメージです。

▲EDI導入前のイメージ

1.発注企業がパソコンなどで発注書を作成

2.作成した発注書を、受注企業にFAXで送信

3.受注企業が自社システムに受注データを入力し、受注管理を開始

4.受注企業が商品や出荷伝票、納品書などを準備し、出荷

5.発注企業に商品が届いた後、検収書を作成

6.作成した検収書を、受注企業に郵送

では次に、EDI導入後のイメージを見てみましょう。

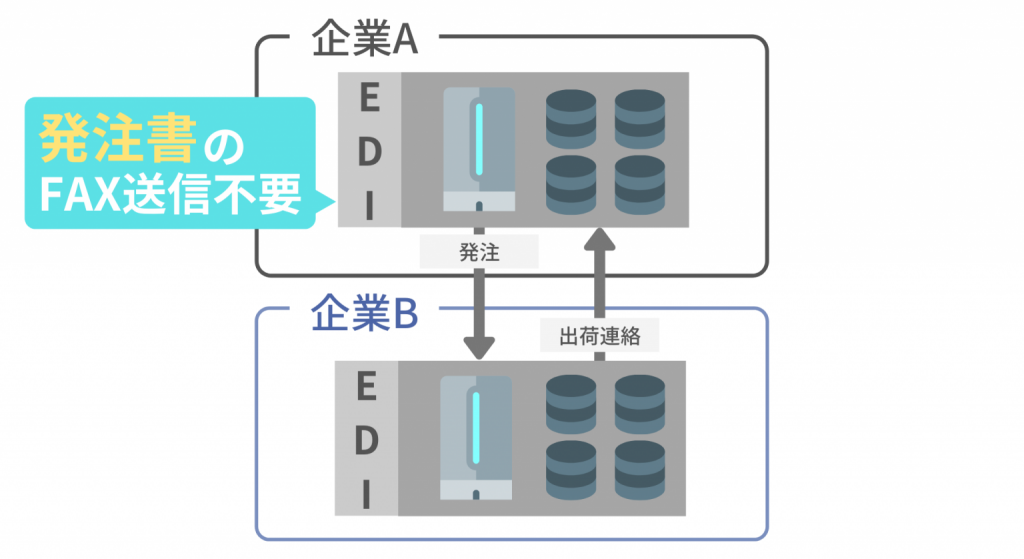

▲EDI導入後のイメージ

EDIは電子データでやり取りするため、発注書をFAXで送ったり、検収書を郵送したりする手間がかかりません。ミスが減るだけではなく業務そのものをなくせるため、業務効率化につながります。

EDIの種類とシステムの特徴

続いて、EDIをさらに詳しく解説します。

- EDIの種類と特徴

- EDIとWeb EDIの違い

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

EDIは大きくわけて3種類

EDIは大きくわけて3種類があり、それぞれの特徴は下記のとおりです。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 個別EDI | ・企業間で通信形式や識別コードなどのルールを個別に設定できる ・取引先ごとに仕様にあった変換システムの用意やルール設定が必要 |

| 標準EDI | ・規約やデータ交換形式、識別コードなどのルールが標準化されている ・同じ規格の標準EDI同士であれば、取引先ごとのルール設定は不要 |

| 業界VAN(標準EDI) | ・特定の業界に特化して商品コード・取引先コードなども標準化されている ・同じ業界では取引をスムーズにおこなえる反面、他の業界との取引が困難 |

個別EDIは、企業間で個別のルールを細かく設定できます。

一方で、取引先が多くなるたび個別EDIも増えるため、多くの取引先にEDIを広げにくいことがデメリットです。

その点、標準EDIの場合はルールが標準化されているため、同じ規格の標準EDI同士であれば複数の企業と取引しやすくなります。

また、標準EDIのなかには「業界VAN」と呼ばれる特定の業界に特化したネットワークサービスがあります。

業界VANは商品コードや取引先コードも標準化されているため、同じ業界の企業とスムーズに取引をおこなえることがメリットです。

ただし、他の業界との取引が困難になる点に注意が必要です。

EDIとWeb EDIの違いは?特徴を解説!

EDIを導入すると、受発注業務の効率化につながります。ただ、EDI環境の構築・運用コストの面で考えると、やや導入の敷居が高いのが欠点です。

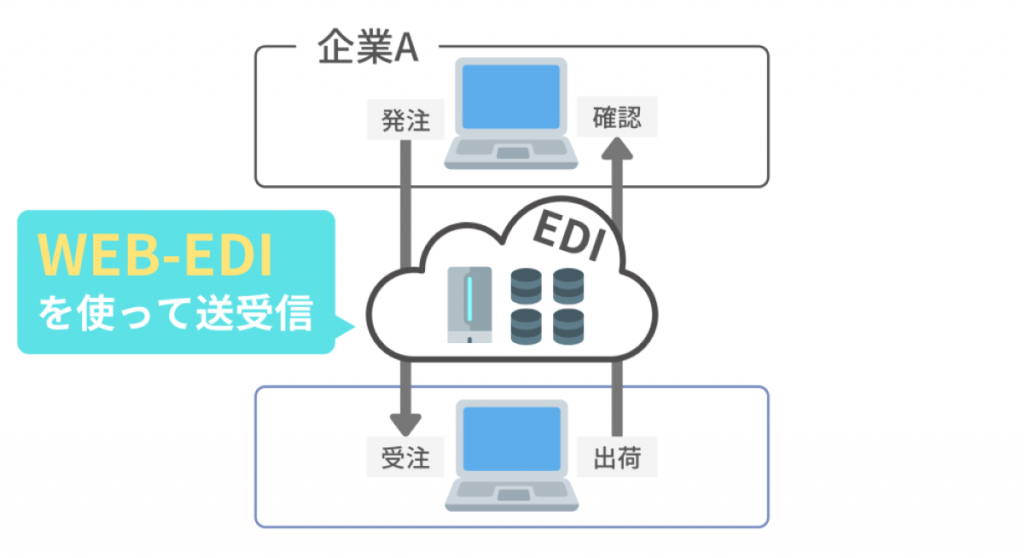

この欠点を解決する仕組みとして、「Web EDI」があります。Web EDIはWeb上にあるEDIを利用し、通信する仕組みです。

上記のようにWeb EDIを経由して、受発注業務をおこないます。そのため、企業ごとにEDI環境を構築する必要はありません。

導入のハードルがぐっと下がるため、Web EDIを採用しているWeb受発注システムがおすすめです。

なお、CO-NECT株式会社では、BtoB受発注システム「CO-NECT」を提供しています。

CO-NECTには無料プランがあるため、Web受発注システムをお試し感覚で導入いただくことが可能です。

詳細が気になる方は、以下のボタンをクリックのうえご確認ください!

\電話やFAXによる受注をデジタル化できる!/

受発注システム「CO-NECT」の詳細はこちら

▲初期費用0円ですぐにスタート可能

EDI導入のメリットデメリットを解説!

ここからは、EDI導入のメリットやデメリットを解説します。

EDIのメリット4つ

EDIのメリットは、次の4つです。

- 正確性の向上

- ペーパーレス化

- 書類送付の自動化

- 業務スピードの向上

EDIは一度登録したデータを次回以降の取引で利用できるため、紙のように取引のたびに1から記入する必要はありません。

書き間違いや記入漏れなどを防ぎやすくなり、正確性の向上につながります。

たとえば、EDIは紙ではなく電子データを利用するため、納品書や請求書の発行を省くことも可能です。

紙でのやり取りでは、入力・書類作成・送付など複数の手順が発生します。

一方EDIを導入すると、自動で書類送付までが完了するので、取引量が多い企業では大幅な業務時間の削減になります。

EDIのデメリット2つ

EDIには、メリットだけではなく下記2つのデメリットも存在します。

- 送受信環境の整備が必要

- 導入コストが高い

まず、EDIは取引先とデータを送受信するための環境の整備が必要です。具体的には専用回線や機器を導入しなければならず、高いコストが発生します。

また、自社でEDIを導入しても、取引先が導入していなければEDIでの企業間取引はできません。

その場合、費用対効果にあわないことも考えられます。

ここまで読んでEDIの導入に不安を感じた方がいるのではないでしょうか。しかしながらWeb EDIであれば上記のデメリットを全て回避することが可能です。

続いて、Web EDIのメリットとデメリットを見ていきましょう。

Web EDI導入のメリットデメリットを解説

2024年にISDN回線を使ったEDIが使えなくなることもあり、Web EDIに切り替える企業が増えてきました。

ここからは、EDIと比較したWeb EDIのメリットとデメリットを紹介します。

Web EDIのメリット4つ

Web EDIのメリットは、以下の4つです。

- 導入しやすい

- 低コスト

- 最新のセキュリティ対策

- 回線速度の向上

Web EDIは、インターネットにつながるデバイスがあれば手軽に導入できます。

EDIのように専用システムの構築は不要であるため、低コストでの導入が可能です。導入後も、基本的には月々のインターネット通信費だけで運用できます。

また、暗号化技術の発展により、Web EDIは最新のセキュリティ対策が可能です。

PCやスマートフォンなどの端末側にもセキュリティソフトを入れることで、より万全な対策ができます。

さらに、一般の電話回線を利用するEDIと比較して、最新のインターネット回線を用いるWeb EDIでは回線速度が向上する点もメリットです。

Web EDIのデメリット2つ

Web EDIには下記2つのデメリットもあるため、把握したうえで導入を検討しましょう。

- Web EDIは標準化されていない

- インターネット環境が必要

Web EDIは標準化されていないため、取引先と仕様が異なる場合は新たなWeb EDIの導入が必要です。

事前に取引先と仕様やルールを確認し、対応できるWeb EDI製品を選びましょう。

また、Web EDIはインターネット回線を利用するため、インターネット環境がないと取引ができません。

ただし、インターネットを利用していない企業は近年少なくなっており、あまり問題にはならないでしょう。

EDI取引を活用した成功事例3つを紹介!

最後に、EDI取引を活用した成功事例を3つ紹介します。

- 卸売業|受注者

- 食品製造業|発注者

- 小売店|発注者

受注者・発注者それぞれの視点から見た導入後の効果をお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

卸売業|受注者

出典元:株式会社KOLLECTION

▼課題

・お客様ごとに注文書のフォーマットが異なっていたため、受注作業が煩雑だった

・商品に関する問い合わせ電話の対応に時間を要していた

▼効果

・統一されたフォーマットで注文書を出力できるようになり、作業効率が上がった

・問い合わせ電話が約80%削減した

株式会社KOLLECTIONは、韓国ファッション販売や化粧品輸入代行業などを手がける企業です。

同社はお客様ごとに独自のExcel様式で発注書を作成し、メールで送ってもらう形で受注していたため、受注の確認作業に時間がかかる課題を抱えていました。

また、商品の詳細や価格などの問い合わせ電話が月換算200件あり、対応に時間を要していました。

そこで導入したのが、受注管理システムです。導入後は、統一されたフォーマットで注文書を出力できるようになり、確認作業などの効率が上がりました。

また、お客様も受注管理システムの画面上で商品情報を確認できるようになったことで、商品に関する問い合わせ電話を約80%削減することに成功しています。

株式会社KOLLECTION様の事例はこちら。

食品製造業|発注者

出典元:ル・フレザリア パティスリー

▼課題

・FAXでの発注業務に時間を要していた

・紙詰まりや送受信エラーなどのFAXトラブル

▼効果

・発注にかかる作業時間を4分の1に短縮

・FAXトラブルによる悩みを解決

ル・フレザリア パティスリーは、東京都東村山市にある洋菓子店です。

同社の1つ目の課題は、発注業務に時間を要していたことです。洋菓子業界は発注する商品数が多いこともあり、紙の発注書に記入してFAXで送る作業を負担に感じていました。

2つ目の課題は、急な発注が必要なときに起こる、紙詰まりや送受信エラーなどFAXのトラブルです。

そこで同店は、2つの課題を解決すべく受発注システムを導入します。

導入後は、Web上で数量を選んでクリックするなど簡単な操作で発注できるようになり、取引先にはインターネットFAXで注文書が送信されるようになりました。

結果として、紙でFAX送信していたときの「急いで発注したいときの紙詰まり」はなくなりました。

また、受発注システムの場合は送受信エラーが起きても自動的に3回まで再送信されるため、以前の送受信エラーによるトラブルも防げています。

発注作業も毎日1時間かかっていたのが、4分の1の15分にまで短縮できました。

ル・フレザリア パティスリー様の事例はこちら。

小売店|発注者

出典元:株式会社七屋

▼課題

・注文する商品名の入力ミスが起きていた

・外出先でスピーディーに発注できず、発送日が遅れてしまうこともあった

▼効果

・商品名を間違えるなどの人的ミスを削減

・LINE内での商品発注機能により、外出先からでも発注できるようになった

株式会社七屋は、沖縄物産・輸入品の通販及び卸事業、野球事業などを手がける企業です。

同社は、自社ECショップに注文が入った後、食品メーカーに発注書を作成・FAX送信していました。しかし、発注書に商品名を間違えて入力するなどのミスが起きていました。

そのようななか、同社は取引先からの案内をきっかけに受発注システムを導入することになります。

導入後は、受発注システムに発注先と商品名を登録しておけば、数量を入力するだけで簡単に発注できるようになります。

結果として、発注作業にかかる時間が大幅に削減できただけではなく、商品名の入力ミスもなくなりました。

また、LINEと連携が可能で、外出先でもスマホからLINEを使って発注できるようになったため、非常に便利に感じているとのことです。

株式会社七屋様の事例はこちら。

なお、当サイトでは、上記の他にも受発注システムの導入事例を多く紹介していますので、興味のある方はご参照ください。

▼その他の事例については以下をチェック

まとめ:EDIを今から導入する場合はWeb EDIがおすすめ!

今回は、EDIの特徴やWeb EDIとの違いなどを解説しました。最後に、ここまでの内容をまとめます。

- EDIは発注書などの書類作成の手間がなくなり、業務効率化につながる

- EDIよりも、Web-EDIの方がコスト面で優れている(導入費・運用費がかからない)

- 2024年にISDN回線を使ったEDIが使えなくなることもあり、Web EDIに切り替える企業が増えている

Web EDIが導入されているWeb受発注システムを選ぶと、運用の手間や費用をかけずに業務効率化が図れます。

無料期間のあるWeb受発注システムもあるため、一度利用してみてはいかがでしょうか。

なお、Web EDIを利用した受発注システムの中では『CO-NECT』がおすすめです。発注・受注時にCO-NECTを利用するメリットは、以下の通りです。

・導入後もFAX・メールなどの、複数の発注方法への対応を継続できる

・発注履歴から発注できるため、再発注の手間がかからない

・専用の発注画面から受注できるため、データを再入力する手間がかからない

・受注データから出荷伝票、納品書が自動で作れるため、作成の手間がかからない

もちろんスマホやタブレットなどでも使えますし、受注側・発注側ともに無料で利用開始できます。

『CO-NECT』を無料で試してみたい方は、以下からお気軽にお問い合わせください!

\電話やFAXによる受注をデジタル化できる!/

受発注システム「CO-NECT」の詳細はこちら

▲初期費用0円ですぐにスタート可能