Web-EDIとは?仕組みとメリット・デメリット、選ぶポイントもわかりやすく解説

「Web-EDIはどんな仕組みで取引できるの?」

「Web-EDIを使えば受発注業務を効率化できるだろうか……」

「Web-EDIを導入するメリットがあれば詳しく知りたい!」

と思うことはありませんか?

山のような受注・請求書類の処理を効率化するには、できるだけ手作業を減らす工夫が必要です。手作業には時間がかかり、人的ミスも誘発するからです。Web-EDIシステムを取り入れれば、業務の効率化やコスト削減が期待できます。

そこで、今回は以下の流れでWeb-EDIについて解説します。

- Web-EDIの仕組み

- EDI、インターネットEDIとの違い

- システムの導入メリット・デメリット

- Web-EDIを選ぶためのポイント

受発注業務におすすめのWeb-EDIシステムも紹介しています。業務改善にお悩みの方はぜひ参考にしてください。

また、こちらの記事では受発注業務の課題や対処法について解説しています。「受発注の業務フローをスリム化したい」とお悩みの方は、あわせてご一読ください。

目次

Web-EDIの仕組みとは?

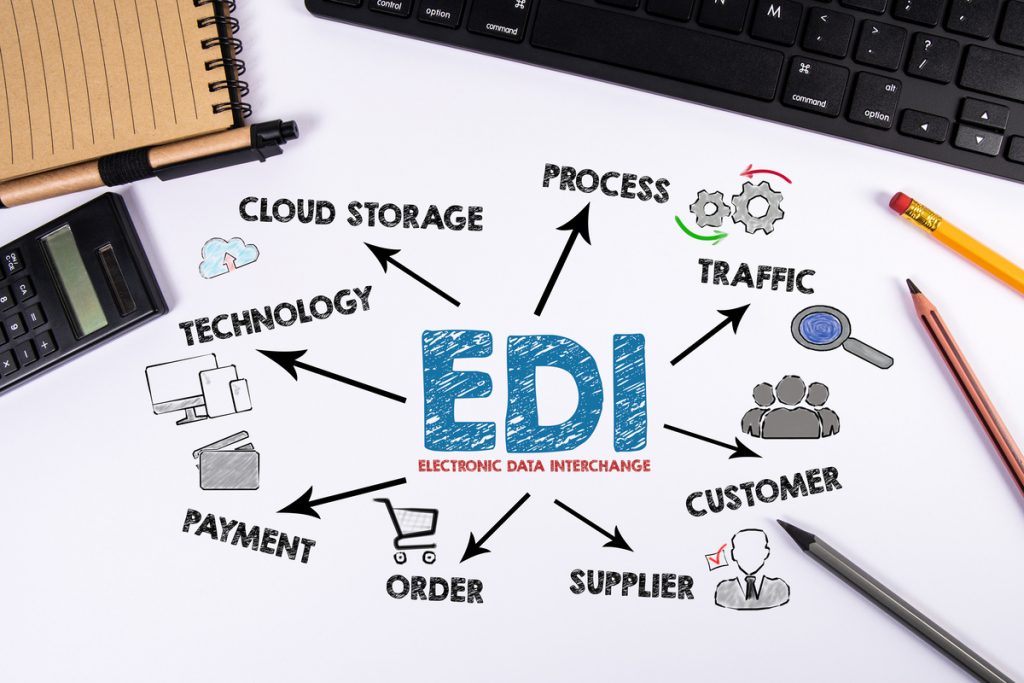

Web-EDIとは、EDIによる企業間取引をWebブラウザで行うことです。企業間取引には、取引先との契約や受発注業務があります。そもそもEDI(Electronic Data Interchange)には、「電子データ交換」という意味があります。

従来型のEDIは、電話回線やISDN回線を介して電子データのやり取りをしてきました。そのWebブラウザ版がWeb-EDIです。インターネット回線を使って商取引に必要な契約書や、受・発注書や納品・請求書などを送受信できます。

Web-EDIには、2つの形態があります。

- 伝票表示型(ブラウザ型):受注書などの伝票をそのままブラウザで確認できる

- ファイル転送型:ファイル形式のままデータをやりとりする

伝票表示型は、インターネット上で受発注書類を目視で確認できるので、システム操作に慣れていない方も扱いやすい特徴があります。それではWeb-EDIについて詳しくみてみましょう。

EDIやインターネットEDIとの違い

Web-EDIと類似した言葉に、従来型のEDIやインタ―ネットEDIがあります。

よく「EDIとWeb-EDIの違いがわからないのだけど?」「Web-EDIとインターネットEDIは同じ?」と疑問を持つ方がいます。簡単に言うと、通信回線や通信ルールなどに違いがあります。

EDIとインターネットEDIとの違いを以下の表にまとめてみました。

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| EDI | ・専用回線によるサーバー(電話回線やISDN回線) ①個別EDI:取引先ごとに通信ルールを設定 ②標準EDI:標準化されたルールでデータ交換が可能 ③業界VAN:特定業界で標準化されたEDI |

| インターネットEDI | ・インターネット上のWebサーバー ※仕様・通信プロトコルが標準化されている |

| Web-EDI | ・インターネット上のWebサーバー ※仕様・通信プロトコルが標準化されていない |

ご覧のように、EDIには専用回線が必要ですが、インターネットEDIとWeb-EDIはインターネット接続があれば利用可能です。

インターネットEDIとWeb-EDIの違いは通信ルールにあります。インターネットEDIは、標準化された仕様や通信プロトコルが使用されているため、多くの取引先と安定的に取引が可能です。

Web-EDIにも通信プロトコルは使われていますが、標準化はされていません。そのため、システムに互換性がない取引先に対しては、個別対応が必要になります。

参考までに、EDI取引に使用される主な通信プロトコルをまとめてみました。

| 通信プロトコル名 | 概要 |

|---|---|

| EDIINT AS2 | ・インターネット技術の標準化団体が制定 ・国際標準規格 |

| OFTP2 | ・欧州の自動車標準化団体が制定 ・自動車業界に特化 |

| ebXML MS | ・国連機関とWebサービス標準化組織が策定 ・国際標準規格 |

| JX手順 | ・日本独自の規格 ・流通業界で広く利用 |

| SFTP | ・インターネット技術の標準化団体が策定 ・ファイル転送に特化 |

昨今2024年問題を前に、各業界でWeb-EDIを導入する流れが進んでいます。2024年問題とは、電話回線を使用したインターネット通信の「ISDN回線」が、2024年1月以降廃止されることです。

ISDN回線は従来型EDIの通信インフラで、使えなくなる前に対処が求められています。なお、「EDIについて深く知りたい」という方は、こちらの記事もぜひご参照ください。

電子帳簿保存法とWeb-EDI

Web-EDIを使った商取引では「電子帳簿保存法」を遵守しなければなりません。電子帳簿保存法とは、紙・電子取引に限らず、税法で保存義務のある書類の扱いを定めた法律です。

2024年1月からはすべての電子取引において、保存要件に沿った電子データの保存が義務化されます。

電子データの保存要件は、以下の通りです。

- データの改ざんを防ぎ、真実性の確保する

- アプリなどで、データの可視性を確保する

- システムに検索機能をつける

- モニター・操作説明書等の備付け

具体的には、電子データの改ざんを防ぐために「タイムスタンプ付きのデータ授受」や、訂正削除などの「変更履歴が残る仕組みの導入」などがあります。言ってみれば、システム導入が前提ともとれる対策です。

検索機能に関しても、取引先や取引年月日、金額などで情報を引き出せるようにしなければなりません。電子帳簿保存法を守るためにも、電子データの保存要件に対応したシステムを選ぶとよいでしょう。

「電子帳簿保存法の対応について詳しく知りたい」という方は、より詳しく解説したこちらの記事もぜひご一読ください。

Web-EDIを導入するメリット5つ

前章では、Web-EDIの仕組みや改正電子帳簿保存法についても解説しました。法令を遵守するためには、Web-EDIシステムの導入が必要だと思った方も多いのではないでしょうか。

ここでは「企業がWeb-EDIを導入するメリット」について、5つに絞って紹介します。

- インストール作業が不要で、導入がとても簡単

- 専用回線を用意する必要がなく、導入・運用費用が低コストで済む

- 請求書などのペーパーレス化により経費削減につながる

- 最新のセキュリティで通信できるため、安全性が高い

- クラウド環境を利用したシステムが多く、アップデートの手間がかからない

Web-EDI選びにも役立つ内容となっているので、ぜひ参考にしてください。それでは1つずつみてみましょう。

【メリット1】インストール作業が不要で、導入がとても簡単

Web-EDIは、Webブラウザからシステムにアクセスするため、パソコンにソフトをインストールする必要はありません。そのため、インターネット接続環境のあるパソコンがあれば、すぐに使えるようになります。

これは、導入時にパソコンにソフトをインストールし、定期的なシステムアップデートも必要なEDIに比べると、大きなメリットです。

例えば、Web-EDIで取引先から受注業務を始めるまでの流れは、3ステップです。

1.Web-EDI受発注システムをWebブラウザで開く

2.プランを選択し、アカウントを新規登録する

3.作成したアカウントにログインし、商品情報をアップロードする

このようにWeb-EDIシステムは導入がとてもシンプルなため、気軽に始めやすいです。

【メリット2】専用回線を用意する必要がなく、導入・運用費用が低コストで済む

Web-EDIは専用回線を構築する必要がないため、システム導入や運用にかかる費用を抑えることが可能です。EDIに使われる専用回線は構築費用がかかりやすく、ISDN回線の場合データ量や接続時間などから加算されます。

しかし、インターネット回線を使用するWeb-EDIなら、取引先との物理的距離や接続時間に関係なく、インターネットの通信費用のみです。そのため、導入・運用費用が低コストで済みます。

【メリット3】請求書などのペーパーレス化により経費削減につながる

Web-EDIを利用すると、企業間のやりとりで必要な書類が電子化されるため、紙の書類を用意する必要がありません。受注書や請求書などのペーパーレス化が進むと、コピー用紙代やコピー機のインク代も節約可能です。

また、取引先に書類の発送や整理業務にかかる手間と費用も抑えられます。実際、弊社の受発注システム「CO-NECT(コネクト)」を導入した企業の中には、業務にかかる時間を1/3に削減できた事例もあるほどです。

参考事例:クラウン製パン株式会社さまの事例はコチラ

ペーパーレス化は、結果的に業務担当者の作業時間を節約して人的コストの削減にも有効です。

【メリット4】最新のセキュリティで通信できるため、安全性が高い

Web-EDIはインターネット環境で通信するため、セキュリティ対策を心配する声も聞かれます。しかし昨今のWeb-EDIシステムは、SSL化(Secure Sockets Layer:暗号化技術)された通信が主流で安全性が高いです。

例えば、サイトアドレスにSSL化された「https」がついているホームページでは、クレジットカードなどの重要な情報が漏れても第三者が簡単に解読できない仕組みになっています。

このように、暗号化技術は日々進化を続けているため、通信回線についてのセキュリティは気にし過ぎる必要はないでしょう。

ただし、Web-EDIを利用する側のセキュリティは別です。パソコンやスマホ・タブレットなどの端末には、セキュリティソフトなどを入れておくようにしましょう。

【メリット5】クラウド環境を利用したシステムが多く、アップデートの手間がかからない

Web-EDIシステムは、メンテナンス費用や各種アップデートなどで、利用者に手間をかけることはありません。システムを提供する企業が常に最新のセキュリティを維持し、不具合対応も行うからです。

夜間メンテナンスなどでシステム利用が中断されることはありますが、利用者が対応する必要はありません。「最新のセキュリティを保つために、運用費や工数がかかるのでは……」という心配は無用です。

Web-EDIを導入するデメリット3つ

前章ではWeb-EDIのメリットについてみてきましたが、Webブラウザで導入しやすい手軽さゆえに発生するデメリットもあります。

前章ではWeb-EDIのメリットについてみてきましたが、Webブラウザで導入しやすい手軽さゆえに発生するデメリットもあります。

本章では、Web-EDIを導入するデメリットについて解説します。

- 【デメリット1】社内システムとデータ連携ができない場合がある

- 【デメリット2】取引先のシステムに対応しない場合がある

- 【デメリット3】取引先に協力を依頼しなければならない

特に【デメリット1】は、導入前に必ず確認すべき点です。ぜひ基礎知識として押さえておきましょう。それでは詳しくみていきます。

【デメリット1】社内システムとデータ連携ができない場合がある

Web-EDIが社内の基幹システムに連携していない場合、業務処理が増える可能性があります。例えば、取引先と電子データをやりとりして売掛金、入金などの会計処理をする場合、社内の会計システムがデータを取り込めないとすれば別途処理が必要です。

また、取引先ごとに受信データのフォーマットが異なる場合も、変換して社内システムに取り込まなければなりません。処理を自動化するには、別途RPA(Robotic Process Automation)ツールを導入するなどの対策法もあります。

しかし、業務フローをできるだけ一元化するためにも、最初から基幹システムに連携可能なWeb-EDIを選ぶようにしましょう。

【デメリット2】取引先のシステムに対応しない場合がある

Web-EDIは社内の基幹システムだけでなく、取引先のシステムに対応していないこともあります。「仕様や通信プロトコルに対応していない企業とは、Web-EDIで取引ができない」という点です。

その場合、取引先ごとに個別の対応が求められるため、EDI取引のメリットが薄れてしまいます。受信データを別のフォーマットに変換して社内システムに登録したり、取引先にあわせてEDI以外の通信方法を使用したりするうちに、業務におけるミスや属人化を招くこともあります。

そこで、Web-EDIを使った受発注システムを選ぶときは、以下の2点に気を付けましょう。

- 「複数の通信プロトコル」に対応しているWeb-EDI・Web受発注システムを選ぶ

- 取引先企業のシステムの通信プロトコルを確認する

【デメリット3】取引先に協力を依頼しなければならない

Web-EDIで電子取引をするには、取引先にもシステムの導入や互換性のあるシステム構築を促すことも必要です。取引先がシステムに対応していないと利用できないからです。

既述の通り、膨大な数の受発注をFAXや電話で行う担当者の負担を考えると、システムで取引を電子化するメリットは大きいです。また、取引先も業務を効率化できることに変わりはありません。

そこで、取引先にシステムを導入してもらうには、そのメリットを具体的に伝えることが大切です。例えばWeb-EDIを使用すれば、大量の発注業務がほぼ自動化されて一瞬で終わるため、取引先の業務効率化にもつながるでしょう。

また受発注システムCO-NECTの場合ですが、発注者が無料で使えることも依頼しやすいポイントです。取引先が使用するときも同様に導入コストやメンテナンスは要りません。

システムを取引先に使ってもらうための方法が気になる方は、こちらの記事もぜひご参照ください。

Web-EDIを選ぶためのポイント3つ

前章ではWeb-EDI導入のメリットとデメリットを見てきましたが、電子帳簿保存法の対応も想定してシステムを選びたいと思った方もいるのではないでしょうか?

前章ではWeb-EDI導入のメリットとデメリットを見てきましたが、電子帳簿保存法の対応も想定してシステムを選びたいと思った方もいるのではないでしょうか?

そこで、本章では導入後に苦労しないためのWeb-EDIの選び方のポイントを解説します。

- 【ポイント1】業界のガイドラインを確認する

- 【ポイント2】必要な機能や仕様を比較する

- 【ポイント3】 トライアル期間やサポート体制を確認する

どれも大切ですが、やはり【ポイント1】は円滑なシステム運用のためにも重要です。それでは詳しくみてみましょう。

【ポイント1】業界のガイドラインを確認する

Web-EDIは仕様や通信プロトコルが標準化されていませんが、基準を整備する流れは進んでいます。利便性を向上させるために、Web-EDIのガイドラインを設けている業界団体もあります。

参考までに、主なガイドラインをまとめてみました。

| ガイドライン | 業界団体 |

|---|---|

| 流通BMSにおけるWeb-EDI | 財団法人流通システム開発センター ※流通業界 |

| 物流版Web-EDIガイドライン | 社団法人日本物流団体連合会 ※物流業界 |

| JEITA Web-EDIガイドライン | JEITA/ECセンター ※BtoB商取引の効率化等を推進 |

| 化学業界EDIガイドライン | 石油化学工業協会 ※石油化学業界 |

自社が所属する業界がある方は、Web-EDIを導入する前に一度ガイドラインを確認してみてください。取引先ごとの個別対応を回避するため、取引件数や規模が大きい企業は、業界のガイドラインに準じたシステムを検討すると安心です。

【ポイント2】必要な機能や仕様を比較する

Web-EDIや受発注システムを選ぶ際には、使える機能とシステム仕様を比較することも大切です。つまり、どのような商取引が効率化できるかを明確にし、通信ルールやシステム連携などの点にも着目することが重要となります。

拡張性の高いシステムなら、受発注業務だけでなく社内の在庫管理や製造・仕入れ予測まで、業務効率化が期待できます。また、会計システムと連携して処理の自動化も見込めます。

伝票表示型のWeb-EDIの場合、画面を見ながら感覚的に操作しやすいです。一方で、取引先のシステムに互換性がない場合、個別対応に迫られることもあります。このように必要な機能を満たせるか仕様と扱いやすさも確認することが大切です。

【ポイント3】 トライアル期間やサポート体制を確認する

Web-EDIは利便性の高いシステムが多いですが、担当者が操作に慣れないうちは戸惑うこともあります。そこで、システムのサポート体制やトライアル対応を重視することも大切です。

例えば、電話やFAXのみを使用してきた場合や、従来型EDIからシステムを移行する場合、操作方法に戸惑うこともあるでしょう。解決できないときは、カスタマーサポートから操作方法を学んで処理しなければなりません。

また、使用感や基幹システムとの連携については、実際にシステムを活用しないとわからないことが多いです。システムがサクサク動くのか、また基幹システムが問題なく稼働できるかといったことが当てはまります。

その意味でトライアルを利用することは、そのシステムが自社の業務フローにあっているか確認するよいチャンスとなります。

おすすめのWeb-EDI受発注システム3選

前章ではWeb-EDIの導入について、業務効率化や経費削減、スムーズな導入とシステムの安全性などのメリットを紹介しました。その上で、実際にどのようなサービスがあるのか知りたい方もいるのではないでしょうか。

ここでは、実際におすすめのWeb-EDI受発注システムを3つ紹介します。

2.らくうけーる

3.Meeepa

ぜひ参考にしてください。

また、「自社に合ったWeb受注システムを選びたい」という方は、こちらからぜひ参考資料をダウンロードしてください。

\ 何を基準に選べばよいかがわかる! /

失敗しないWeb受注システムの選び方とは?

▲無料ダウンロード資料

1.CO-NECT(コネクト)

BtoB受発注システム「CO-NECT(コネクト)」は、業界や事業規模を問わず企業間取引を効率化します。担当者のミスや確認作業を減らし、煩雑な受注業務のスリム化が実現可能です。

CO-NECTにできることを簡単にまとめてみました。

・納品書や請求書の作成・送信を効率化

・取引先別に金額や条件を設定可能

・入力ミスなど、業務上のヒューマンエラーを予防

・担当者任せで取引条件が変わる「受注の属人化」を防止

・改正電子帳簿保存法に対応

また、CO-NECTでは、各注文の詳細をシステムで設定できるため、取引先ごとの要望に対応しやすいです。例えば、1ロットごとの販売単価を取引先ごとに設定したり、システム上で個別にチャット問い合わせ対応をしたりすることもできます。

クラウド型システムのため、パソコンとインターネット接続さえあれば、別途機器の購入は不要です。スマートフォンやタブレット端末でもアクセス可能で、見やすく直感的に操作できます。導入費用は無料で、申込から最短当日で利用できる手軽さも魅力です。

改正電子帳簿保存法にも対応しています。更に、インボイス制度に対応の請求書機能を兼ね備えているため、請求書の作成に戸惑うこともありません。具体的な操作方法等は、ヘルプセンターでわかりやすく解説しています。

サービスに興味をお持ちの方は、お役立ち資料「受発注システムCO-NECTでできる12のこと」もご覧ください。

受発注システムCO-NECTでできる12のこと

▲無料ダウンロード資料

なおインボイス制度対応について詳細を知りたい方は、こちらのプレスリリースもぜひご参照ください。

参考:請求書機能をインボイス制度に対応しました | CO-NECT株式会社

2.らくうけーる

「らくうけーる」は、FAXでもWebでも利用できるWeb-EDI受発注システムです。クラウド上で商品の提案から受注ができます。特徴としては、天気や気候などで価格や入荷量が変わりやすい生鮮品向けの機能と、それ以外の非生鮮品向けの機能があることです。

例えば、野菜や果物など鮮度が重要な商品と、それ以外の一般商品で受注フローを変えています。具体的には、生鮮品向けの場合、受注前に入荷案内と商品を提案する機能を付加しています。

この機能は、入荷予定や商品数など、担当者間で個別にやりとりしていた工程のシステム化です。受注までの過程をシステムで行えるので、やりとりを効率化し、取引先も商品の発注計画を検討しやすくなります。

3.Meeepa

「Meeepa」は、IT業界向けの企業間取引を効率化するクラウドサービスです。見積もりから受発注、請求などの各業務をシステムで自動化できます。

システムの特徴としては、エンジニアの請負契約や派遣派遣などITならではの取引に対応していることです。データ検索機能や電子契約書のタイムスタンプ機能などもついています。

フレンド機能を利用すれば、インターネット上で新しい取引先を見つけることも可能です。

まとめ:自社にあったWeb EDI受発注システムを選ぼう!

Web-EDIシステムは、受発注などの企業間取引の効率化をサポートします。

システムを導入するメリットは以下の通りです。

・専用回線を用意する必要がなく、導入・運用費用が低コストで済む

・請求書などのペーパーレス化により経費削減につながる

・最新のセキュリティで通信できるため、安全性が高い

・クラウド環境を利用したシステムが多く、アップデートの手間がかからない

また、これからWeb-EDI受発注システムを導入するなら、電子帳簿保存法やインボイス制度に対応したシステムを選びましょう。CO-NECTは法令遵守も難なくできる受発注システムです。

サービスについて詳しく知りたい方は、こちらからダウンロードが可能です。ぜひご参考ください。

\電話やFAXによる受注をデジタル化できる!/

受発注システム「CO-NECT」の詳細はこちら

▲初期費用0円ですぐにスタート可能